家事の効率化、ワーママの皆さんはきっと積極的にされていますよね。

でも「これ以上何を効率化すれば良いの?」って思ったことありませんか。

私もワーママになって一年。

時短家電を導入し、様々な効率化を進めてきました。

でも最近、これ以上やることないかなと思っていて…。

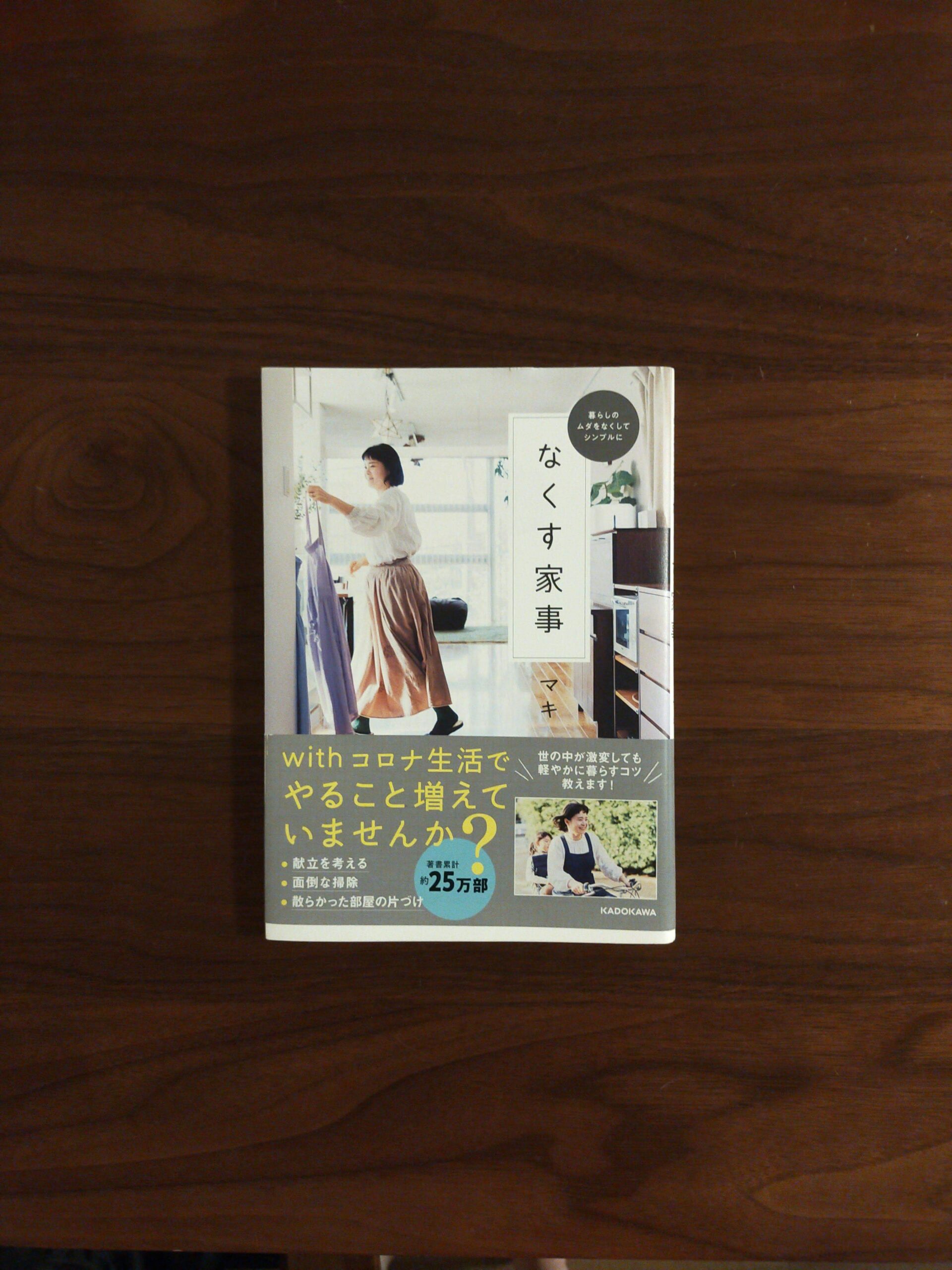

そんな時に見つけたのがこの本!「なくす家事」というネーミングに惹かれて読んでみました。

なくす家事 by マキ ~ 暮らしのムダをなくしてシンプルに~

シンプルライフ研究家マキさんがコロナ禍に出版された本です。

コロナ禍になって、家事が増えたママも多いですよね。

なくす家事のアイデアが色々と紹介されていますが、内容的には家事効率化を目指す初心者さん向けの本かと思います。

目次は…

1.迷う時間をなくす

2.ムダなルーティンをなくす

3.ムダなものをなくす

4.ムダな動きをなくす

5.新しい暮らしでさらになくしたこと

6.なくした先に見えるお気に入りだけの暮らし

迷う時間をなくす!

この本の中で私が一番共感できたのは、「迷う時間をなくす」という考え方です。

ワーママってとにかく決めなくてはいけないことが多いですよね。人間は一日に3.5万回も何らかの決断をしていると言われていますが、ワーママは子供の分も含めておそらくその1.5倍位の決断をしているのではないでしょうか。

私も復職してすぐ、決断疲れしていることに気づきました。

重要な決断はしていないかもしれないけれど…、仕事、食事の準備、保育園のことなど色々と決めることが多くて、夕方になるともう何も考える気力が残っていない…。

スティーブジョブズがいつも黒のタートルネックにデニムだったのは、決断疲れを回避するためだそうです。

「洋服を選ぶ」というような小さい決断でも数が増えると決断疲れします。肝心な決断をするときに決断力が鈍るから、自分にとってさほど重要でない決断はしないという経営者は多いですよね。私も少しづつですが、この考えを取り入れています。

まきさんも、「何を着ようかな?」「何の料理を作ろうかな?」と迷う時間(決断する時間)を減らすために、洋服は定番ワンピース、料理は定番メニューにしているそうです。

決断疲れをなくすためにやること

何をなくす、何をやめるかは人それぞれだと思います。洋服が好きな人は、洋服を選ぶ時間をなくす必要はないし、料理の好きな人は料理のメニューを定番化する必要はありません。

まきさんが紹介されていた中で、私が試してみようと思ったのは「料理メニューの固定化」と「ワンプレート料理」です。

料理のパターン化

まきさんは朝ご飯も夕ご飯もパターン化しているそうです。

朝ご飯:3つの栄養素(炭水化物、タンパク質、ビタミン類)がとれるメニュー。

パン、卵か加工肉(ソーセージ、ベーコン)、季節の野菜やフルーツと決めているそうです。

うちはご飯食なので、ご飯、納豆(卵料理)、フルーツが良いかな?足りなければヨーグルトなどをつけて。

夕ご飯:ご飯、具沢山味噌汁、フライパン1つで作るメインおかず、半調理した野菜の4品。

メインおかずは食材2つだけをフライパンで調理するそうです。味付けを変えればマンネリ感も出ませんね。

私の友人は1週間の固定メニューを決めて、毎週それで回しているそうです。初めは「毎週同じメニューなの?」と思いましたが、栄養バランスが取れていておいしければ、それもありですよね!

ワンプレート料理

私は毎食何皿も使っています。食洗器を使っていますが、予洗いして色々な種類のお皿を食洗器に入れるのは結構手間です。

平日はワンプレートにして、休日はお気に入りのお皿で食べるのでも良いかな。

実践して良かったこと

まきさんの本に書かれているアイデアで、既に実践していることも幾つかありました。

中でもこれはやっていて良かったなと思うのは

・ネットスーパーの活用

私は主にAMAZONフレッシュを利用しています。生協などと違い前日に頼んで当日か翌日には届くので、必要な時に必要なものが手に入ります。

・トイレやキッチンのマットをなくす。

マットの洗濯の手間が省けるのはもちろん、掃除もしやすくなりました。

・ボトルのキャップをなくす。

化粧品やヘアオイルなどのキャップをなくしてみたら、楽でした。ほんの数秒ですが毎回開けたり閉めたりする時間や、キャップどこにいったかな?なんて探す時間もなくなりました。

自分の価値観にあったやり方ですすめよう!

やることを減らせば家事を楽になるけれど、それでは味気なくなることもありますよね。

洋服が好きな人が毎日定番服ではつまらないだろうし、料理が好きな人は料理のメニューが固定化されているのなんて嫌ですよね。

自分にとって重要でないことはなくして、自分がこだわりたいことに時間を割けば心の満足度も高くなりそうですね。

まきさんも生活を豊かにするために「なくす家事」を進めているそうです。

コメント